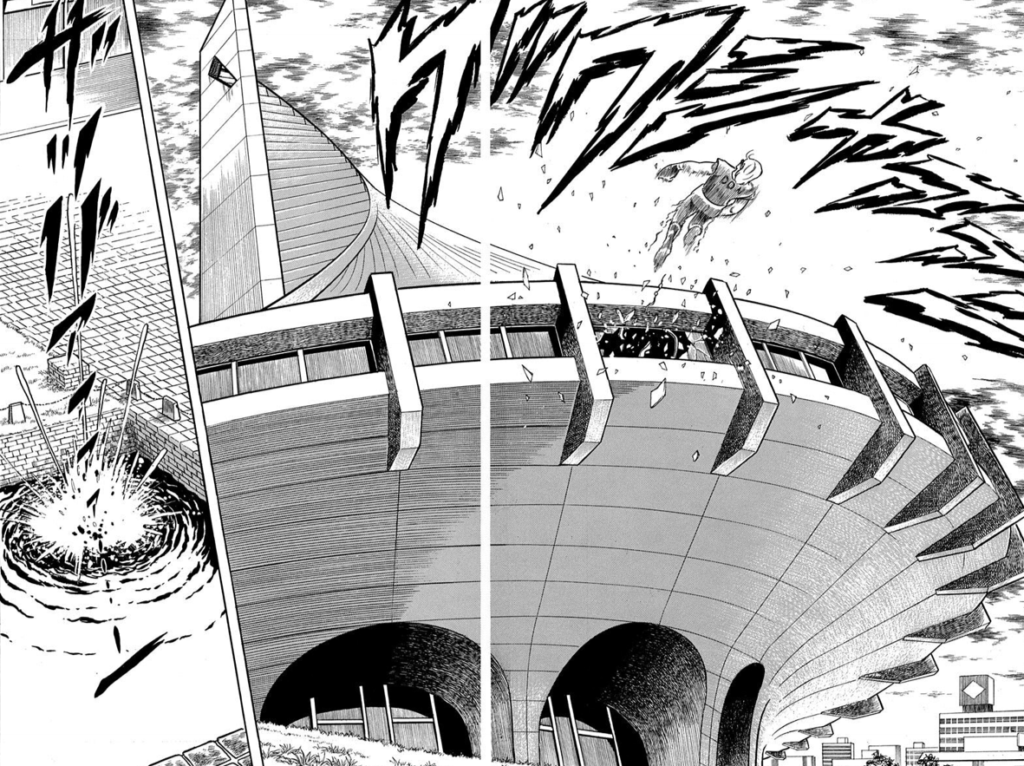

リングにかけろは当初、田舎から出てきた主人公が、下町の人たちの温かさに囲まれながらプロボクサーを目指すという、正統派のボクシング漫画でしたが、途中から大きな路線変更を行い、風圧で壁に穴は開くわ、パンチ食らった人間が体育館の窓ガラスを破って場外まで吹き飛ばされるわの超人漫画へと変貌しました。

そして、小林よしのり氏がコミックス18巻の巻末寄稿で「とうちゃん、かあちゃん、ねえちゃんの人情話でやってた頃はやつもトロかったぜよ」と書いているように、このフィニッシュブローの応酬が大人気を博した要因の一つだったことは間違いないと思います。

ただ個人的にはこれと同等かそれ以上に、個人戦から団体戦への変化、すなわち日本ジュニアの結成こそが大きかったと考えておりまして、今回はそれについて考察してみたいと思います。

団体戦のメリットは大きく2つあって、一つはそれまでの「努力」「勝利」に「友情」の要素が加わったこと。これによってジャンプにおけるいわゆる「成功の方程式」が完成したことになります。

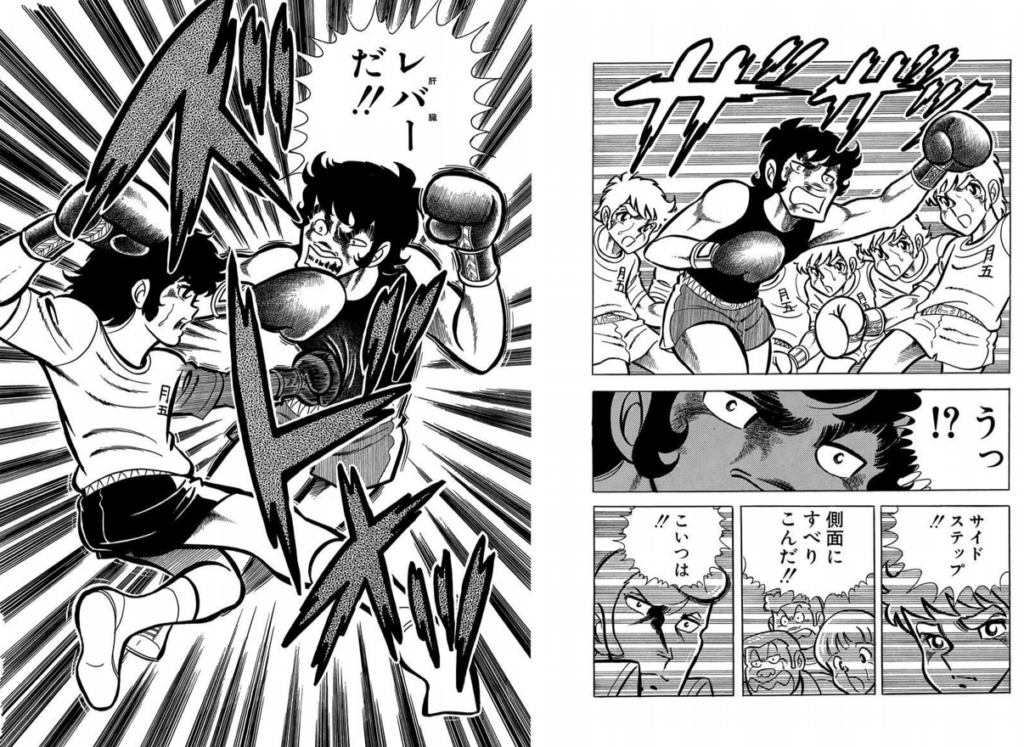

そしてもう一つは、試合のテンポが格段に速まったことですね。リングにかけろに限らず、これまでのボクシング漫画は試合までの過程を丁寧に描き、また一試合に数週から数ヶ月かかることもザラでした。

実際、リングにかけろでも最初の約一年半で竜児はほぼ剣崎と辻本としか闘っておらず、特に辻本戦には約2ヶ月を費やしています。もちろんそれ自体は悪いことではないのですし、私もすごく面白いと感じましたが、ただ特に読者が年少の場合は「かったるい」と思ってしまう子どもたちが多いのも事実で、その点で後半の次から次へと新しい敵やフィニッシュブローが登場する「ほぼ一週一試合」のペースが心地よく思えたのではないでしょうか。

ということで、本題の「日本ジュニア結成」ですが、これはチャンピオンカーニバルの表彰式の際に行われました。決勝戦の竜児対河井戦で、河井はギリギリまで「めちゃくちゃイヤな奴」でしたが、ダブルブーメランを食らって敗戦した瞬間、いきなり握手を求めてきて「とってもいい人」にw

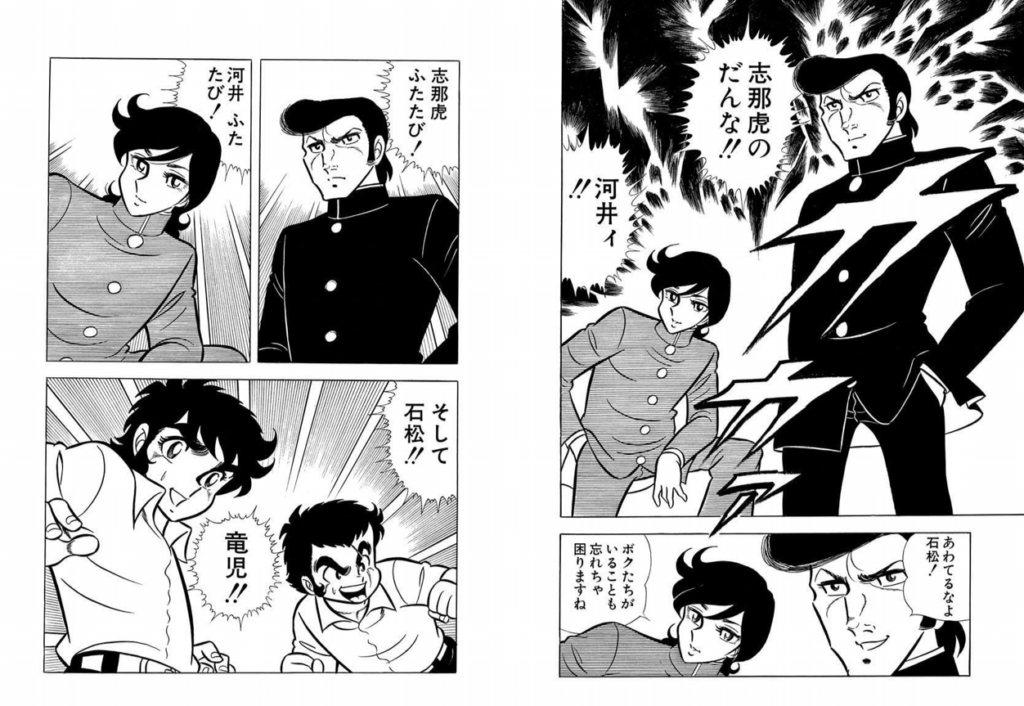

ともあれここに河井との「友情」が成立し、竜児、河井、志那虎、石松のベストフォーが表彰式に臨みます。ちなみに志那虎が「だんな」と呼ばれたのはこのシーンが初めてでした。

そして大会委員長(?)からジュニアボクシングの世界大会が日本で開催されることが報告されると、そこに突如としてドームの天井からヘリコプターに乗って現れたのが全米ジュニアチャンピオンのブラックシャフトです。

で、シャフトは4人に向かって唐突に「世界大会の前に5対5の日米決戦をやろう!」と提案するのですね。まあこの人は虚言癖はあるわ、思いつきでものを言うわで、なかなかワケの分からないアメリカンなんですがw これが後々のジャンプ作品にも受け継がれる「5on5の団体戦」の礎になろうとは、この時は考えもしませんでした。その意味ではシャフトさんはジャンプの功労者ですね。

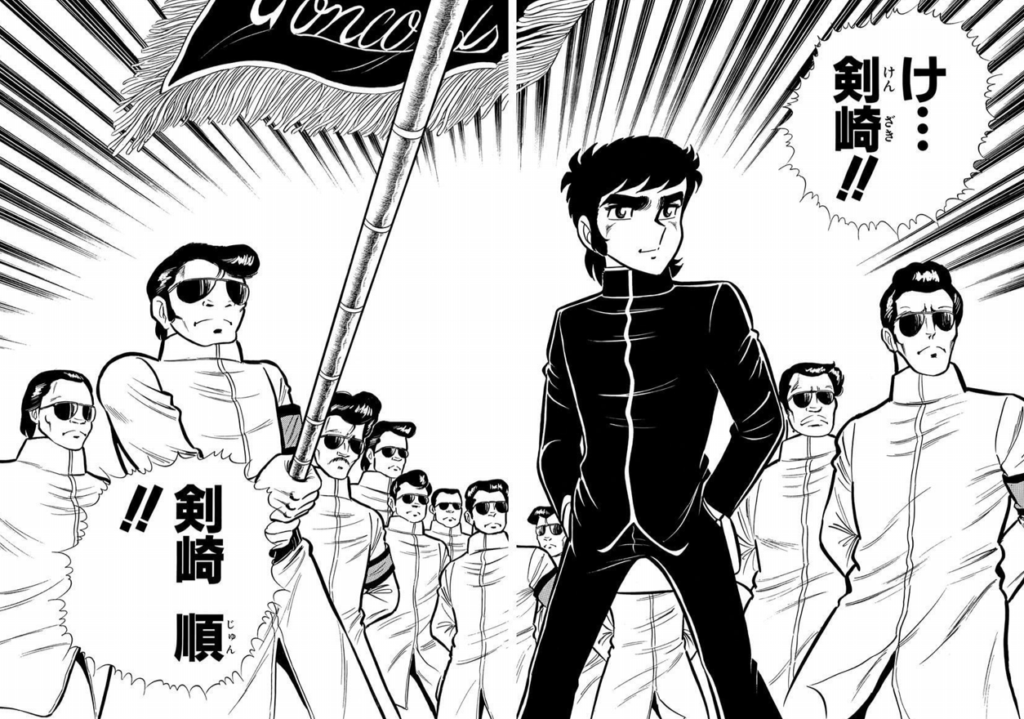

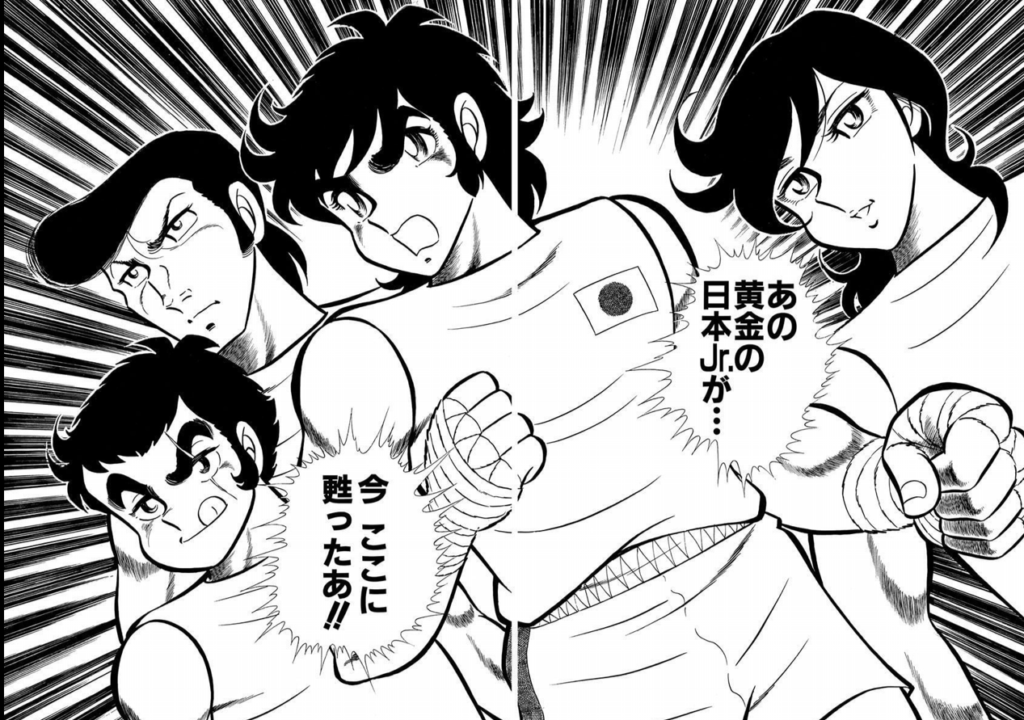

それにしても、目の前には4人しかいないのだし、自身も最後の一人を揃えるのに苦労したのだから(N.Bフォレスト)、素直に4対4にしておけば良かったのにとも思いますが、さすがに偶数は勝負の判定上まずいと考えたのでしょうか。ともかく5対5にしたおかげで、まさかの最強の男・剣崎までが仲間に加わることとなり、ここに黄金の日本ジュニアの結成と相成ったのでした。

その後の彼らの活躍は周知の通りですが、実は車田先生はこの団体戦は日米決戦限りのものとも考えていた節がありまして、志那虎は「この試合で生き残れたらボクシングを捨てる」と宣言しており、実際試合後に志那虎は剣の道へ、河井はピアニストの道へと、いったんはボクシングを離れています。

ちなみになんですが、河井が天才ピアニストだという設定は、ここで初めて唐突に登場したもので、これまでのどこを見渡してもそんな話しは出てこないのですよねwそれを何の違和感も無く読ませてしまうのが、車田先生がさすがと思えるところです。

そして、やはり日米決戦で人気があったのでしょうか。影道編で志那虎と河井が帰ってきて、日本ジュニアは再結成を果たします。この時の河井の「ボクたちがいることも忘れちゃ困りますね」はめちゃくちゃ格好良かったです。やっぱり「帰ってきた」は燃えるんですよw

さらに、ここで初めて「黄金の日本ジュニア」という言葉が使われ、以降、世界大会で無敗の完全制覇を果たし、十二神戦では「世界連合ジュニア」に進化していくのでした。

最後になりますが、本来孤独な競技であるボクシングに「団体戦」という概念を持ち込んだのは、今となって考えると非常にエポックメイキングな事であり、その発想には本当に感服するばかりです。