万博が始まりました。前回の大阪万博の時に小学校三年生だった私も、今や還暦をとっくに過ぎた年齢になってしまいましたが、まあ一生のうちでオリンピックと万博を二回ずつ見られたというのは、結構いい時代に生まれたのかなと考えております。 特に万博は大学が旧万博跡のすぐ近くだったこともあり、個人的に思い入れがとても強いので、今回はこれについて少し書いてみようと思います。

で、いきなりですが、今回の「大阪・関西万博」というネーミングはどうなのよ?と。公式によれば「大阪だけでなく関西全体の魅力を世界に伝え、1970年万博との区別を明確にするため」とのことですが、こういうのって、どうしても「尾張小牧ナンバー」とか「三条燕インターチェンジ」のような政治的忖度を感じてしまうのですよね。

一応解説しておくと、尾張小牧ナンバーは、当時愛知県で新たに小牧市に陸運支局ができることになり、通常であれば「小牧ナンバー」になるところを、周辺の一宮市などが反対して旧国名である「尾張ナンバー」を主張したため、折衷案でこうなったとか。また関越自動車道で、三条市と燕市の中間に位置する三条燕インターですが、その後上越新幹線の駅ができる際に「インター名は三条が先だったので駅名は燕が先」との理由で「燕三条駅」になったそうです。

このような、地元民以外は、いや、地元民でさえ大半は「どうでもいい」と思っているようなことが、政治家の「私の力でこの名前にしました」という実績作りのために、非常に分かりにくい名称になってしまうのはどうなんでしょうか?ちなみにこの手の事例は「日本全国因縁のライバル対決44」に山ほど書いてあります。めちゃくちゃ面白いですし、雑学として話しのタネにもなりますので、興味のある方はぜひご一読をお勧めします。

脱線しましたが、万博に話しを戻すと、「1970年の万博と区別する」というのも、本当に必要だったのかなと。「万博」と聞いて胸がときめくのはおそらく50歳代後半以上だと思うので、例えば「当時の太陽の塔やパビリオンを忠実に再現!」など、逆にそれらの人のノスタルジーをくすぐった方が興行的には良かったのではないかと考えてしまうのですが、こういうのは素人考えなのですかねぇ。

ところで、色々と偉そうなことを書いてきた割には、実は私、1970年の大阪万博には行っていません。両親が共働きだったため、連れて行ってもらえなかったのです。漫画家の浦沢直樹さんが私と同じ年なのですが、「20世紀少年」では当時の「万博に行けなかった子どもたち」の話しが心情的にものすごくリアルに描かれていて感動しました。月の石は真剣に見たかったし、大阪に親戚がいる奴なんて本当にヒーローでしたもんね。ちなみに浦沢氏も親に連れて行ってもらえなかったみたいですw

万博に行った友達の中には、あまりの暑さに日射病(現在の熱中症?)で倒れたのも何人かいたようですが、とりあえず日本中が熱狂した万博ブームも9月でフィナーレ。ただ万博跡は太陽の塔などがビジュアル的にも良かったのか、その後も色々なドラマ、漫画等で舞台として登場します。

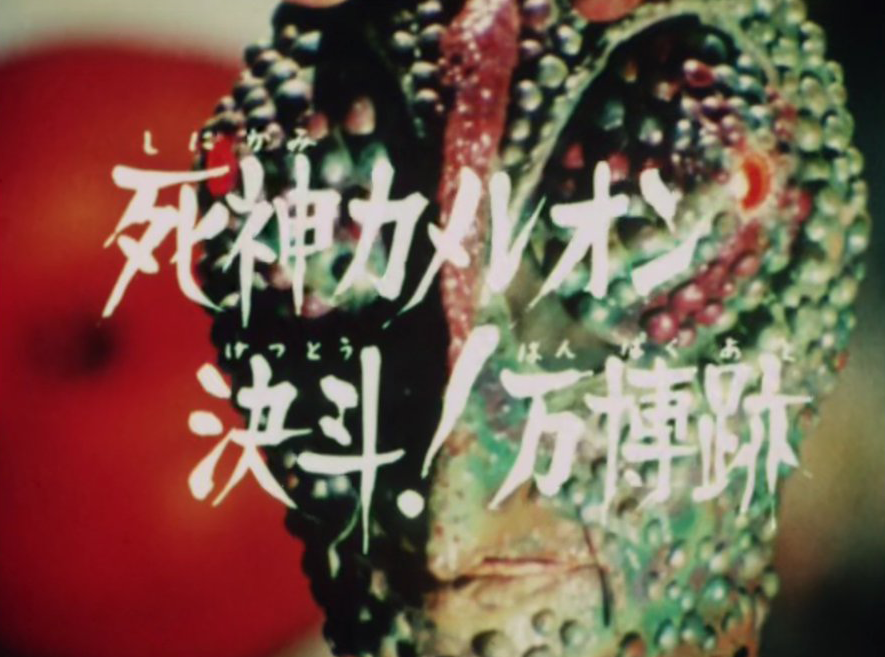

その中でも印象的だったのは、終幕から一年も経たないうちに放映された「仮面ライダー」の「死神カメレオン 決斗!万博跡」です。当時の私は、始まって間もない仮面ライダーにめちゃくちゃハマっておりまして、本郷猛が万博跡をバイクで走り回るさまは、自分が行けなかった想いも合わさって、とにかく胸が熱かったのを覚えています。

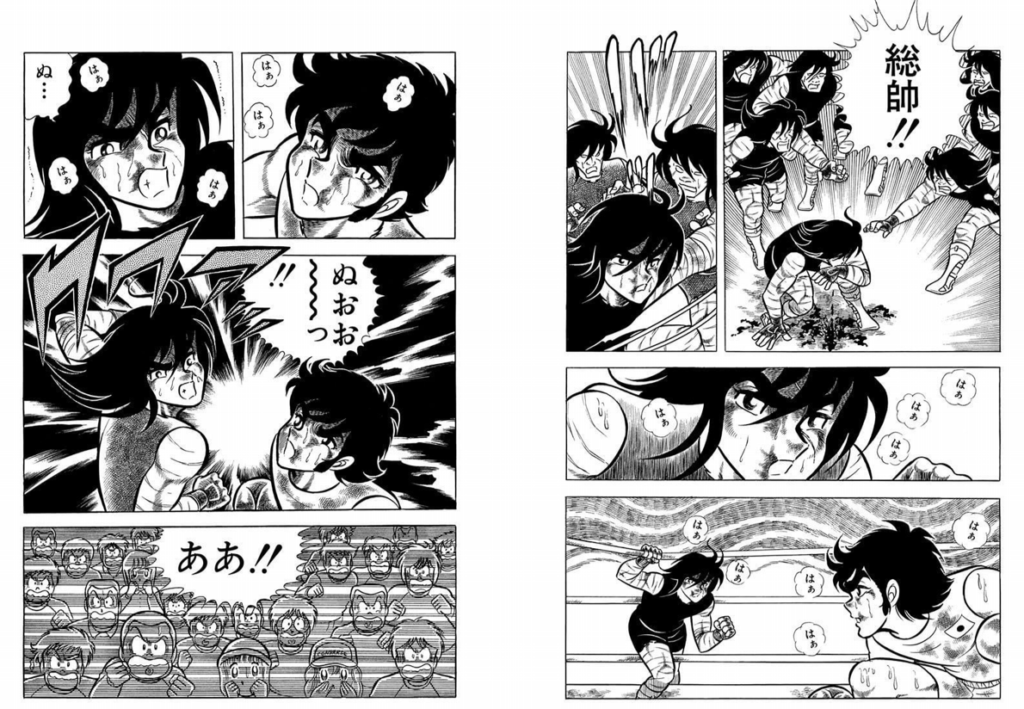

と、ここまで取り留めが無いことを描いてきましたが、リングにかけろファンにとっての万博と言えば、やっぱり影道戦ですよねw おそらく会場をここに設定したのは剣崎コンツェルンだと思いますが、なぜいきなり大阪なのか、大財閥の考えることはよく分かりません。それにしても超満員ですね。今回入場者数は明記されていませんが、富士の裾野で行われた十二神戦が約70万人とのことなので、20万人くらいは入っているのでしょうか。ちなみに日米決戦やこの影道編あたりからモブの絵が富沢順先生メインになってきてますね。

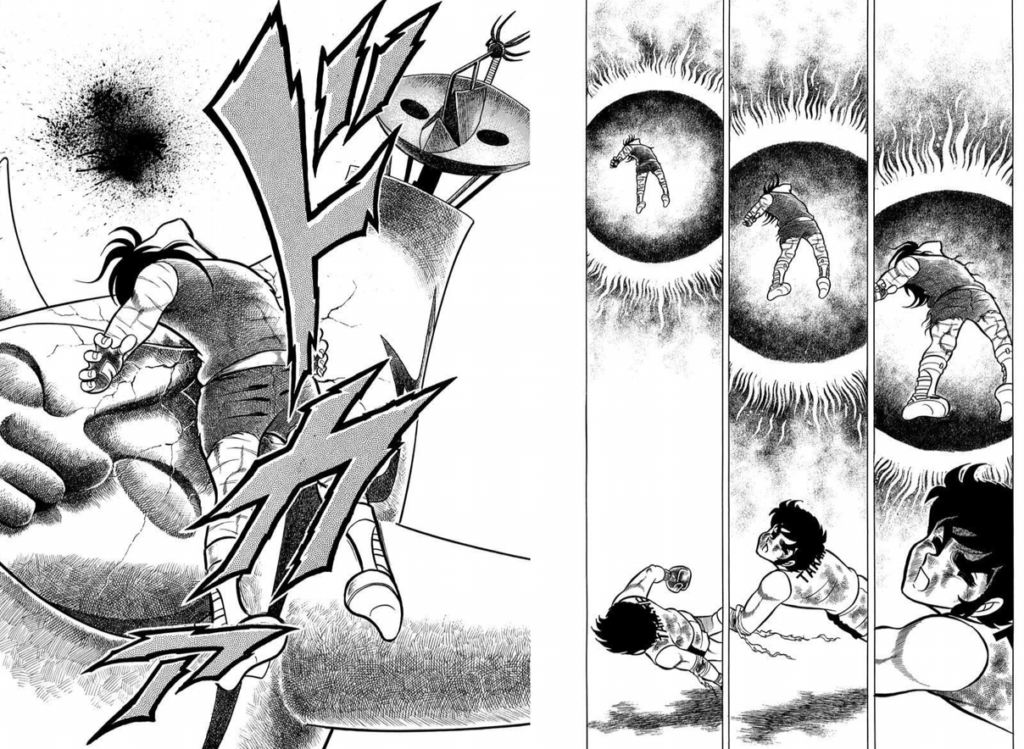

そして極めつけはこれ。後にブーメランスクエアーだと判明する竜児の新パンチで、影道総帥が太陽の塔まで吹っ飛ばされたものです。少なく見積もっても数百メートルはありますよねぇ。パンチを食らった人間が遠くまで飛ばされるのはリンかけのお約束ですが、こと「飛距離」という点においては、これがダントツのナンバーワンだと思います。ちなみに太陽の塔には思いっきりヒビが入ってますね・・・。

あと、これだけの距離を飛ばされたのにもかかわらず、瞬間でリングまで戻ってきている総帥がすごいですw

ということで、今回の大阪・関西万博は10月まで開催しているそうですし、当時と違って現在は親にねだらなくても自力で行けるのでw 終了までに一度は行ってみようと思っております。