「リングにかけろで最も好きなパートは?」と問われれば、私は間違いなく「竜児と剣崎のタイトルマッチが決定してから、その試合開始までの間の部分」と答えます。

リアルタイムで読んでいた時、自分の青春そのものだったと言っても過言ではないリングにかけろが、一週ごとに着実に終末に近づいていくのを感じながら、その素晴らしい台詞の一つ一を胸に染みこませ、本当に涙をこらえつつページをめくったものでした。ということで、今回はそのあたりについて詳しく見ていきたいと思います。

剣崎がジーザス・クライストに勝利して世界チャンピオンになった後、ヨハネ・シュトラウスやヤコブ・アナーキスといったいわゆる「ジーザスの使徒」が防衛戦に挑むわけですが、そもそも10人がかりでも剣崎ひとりに瞬殺されていた彼らが1対1で敵うはずもなく、ジーザスウエートは完全に崩壊してしまいます。

そしてついに竜児もプロ入り。剣崎が次のタイトルマッチの挑戦者に竜児を指名して、その試合で引退することを表明しますが、記者会見の席で二人とも体調の異変を見せ、さらにヘルガの師・ドイツのシュタイン博士の元に送られたレントゲン写真から彼らは「とっくに死を通り越している身体」であることが判明するのでした。

ここで、私もそうだったように、多くの読者がリングにかけろの最終回が近いことを悟ったのではないでしょうか。それもおそらく二人ともいなくなってしまうような、とても悲しいであろう最終回が近いことが。今、当時の自分の気持ちをうまく表すのは難しいですが、虚脱感というか、いかに自分の中でリングにかけろが大きな割合を占めていたかを思い知らされたものでした。

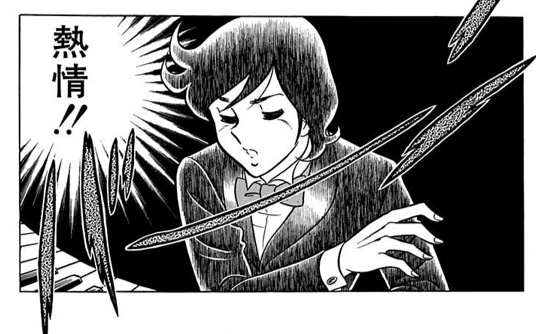

さて、その後竜児は石松、志那虎、河井のもとを訪れひそかに最後の別れを告げます。特にそれに気付いた河井が曲目を変更して「熱情」を演奏したシーンは、本当に涙が止まりませんでした。そして、この時の竜児がまた本当にいい顔をしているのですよね。

決戦の朝、竜児は皆に気付かれないように大村ジムを出ますが、そこに現れた大村会長は「お前は人を殴り倒して勝利を勝ち取るようなスポーツができる人間じゃない」「二度とボクシングなんかするんじゃない」と諭します。他の場面でも竜児や辻本の「憎くもない人間を殴るのは嫌だ」という趣旨の台詞が出てきますが、ボクシング漫画でありながら根底にこのような考えが根付いているところが作品の深みを増しているような気がします。

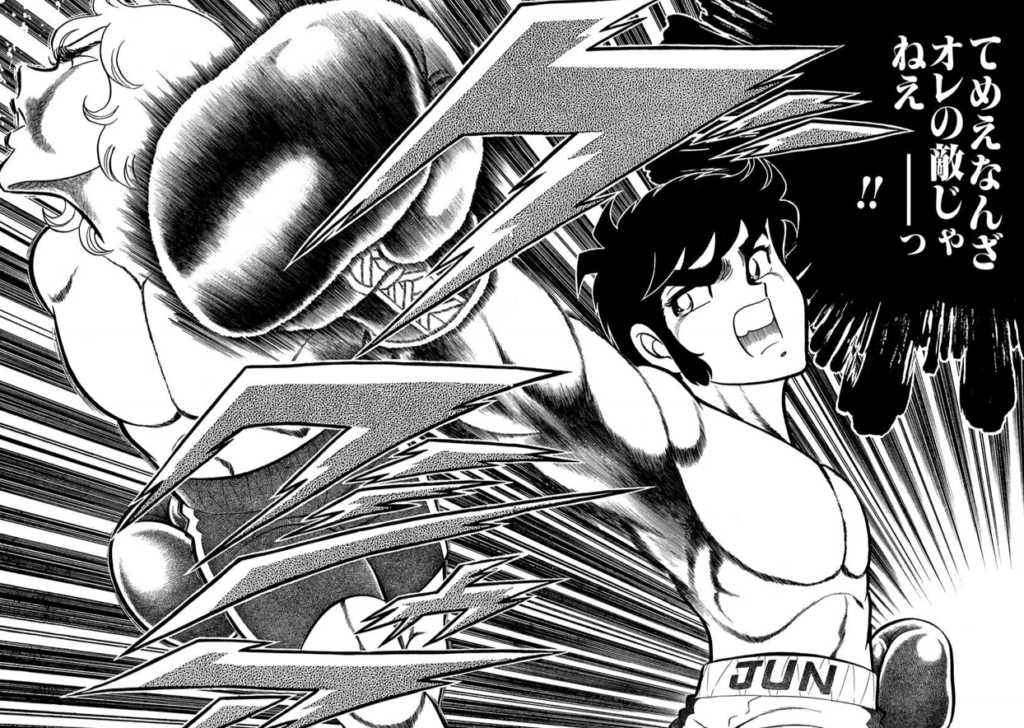

「今度はとっちゃんの本当の子どもとして生まれてきますよ」と泣きながら振り切って会場に向かう途中、石松、志那虎、河井が現れ、竜児のセコンドをやることを志願します。そのこと自体も感動ものでしたが、この時の3人の台詞がこれまたすごくいいのですよ。まあ自分が河井推しだということもありますが「キミの汗をふかせてくれないか」は特に鳥肌ものでした。

少し話はそれますが、これらのシーンがここまで素晴らしく感じられるのは、やはり「阿修羅編」の存在が非常に大きいと思うのです。以前にも書きましたが、もし阿修羅編が無かったら、剣崎が言うように日本ジュニアは単に「外国勢を倒すために集まったに過ぎない」集団だったわけで、それが阿修羅編で友情や人間ドラマがクローズアップされたおかげで、今回一つ一つの台詞がとても心に響いたのではないかと。河井の「熱情」はもちろん、石松も、志那虎も、友のために命をかけて闘った仲間たちだからこそ、その熱い絆に多くの人が涙したのではないでしょうか。

話を戻すと、場面が変わって、今度は一人決戦の場に向かう剣崎の姿が描かれますが、「みんなが集まってきてくれた竜児とは対照的に、やっぱり剣崎は孤独なんだなあ」などと考える暇も無く、影道総帥、いや、弟の殉が登場します。「チャンピオンの死に水を取りにね」など一連の台詞もまた泣かせてくれました。このあたりは改訂版でもほとんど改変されていないので、編集さんに感謝の念が絶えません。

この後、会場に入ってから試合開始までの間にも懐かしい人物たちが次々に現れ、さまざまなドラマが繰り広げられるのですが、それはまた次回に書きたいと思います。